TOP

> 記事閲覧

夜間の加温効果について

夜間の加温効果について

| 投稿日 | : 2022/12/21(Wed) 17:36 |

| 投稿者 | : 根本 学 |

| 参照先 | : |

| 件名 | : 1WIN - telegram |

| 投稿日 | : 2025/11/04(Tue) 23:26 |

| 投稿者 | : LuckyBandit |

| 参照先 | : https://t.me/official_1win_aviator/38 |

| 件名 | : Подборка промо сегодня — без квестов и фейков |

| 投稿日 | : 2025/10/29(Wed) 05:08 |

| 投稿者 | : RoyalFlusher |

| 参照先 | : https://t.me/s/Beefcasino_rus |

| 件名 | : promocode |

| 投稿日 | : 2025/10/13(Mon) 08:07 |

| 投稿者 | : AllInAce |

| 参照先 | : https://t.me/s/Best_promocode_rus |

| 件名 | : 1WIN |

| 投稿日 | : 2025/10/12(Sun) 22:27 |

| 投稿者 | : DealerShadow |

| 参照先 | : https://t.me/online_1_win/637 |

| 件名 | : Re: 夜間の加温効果について |

| 投稿日 | : 2022/12/23(Fri) 16:02 |

| 投稿者 | : 岡 勇太 |

| 参照先 | : |

根本 様

なるほど、条件それぞれでプロットしていくとわかりやすくなりそうですね。

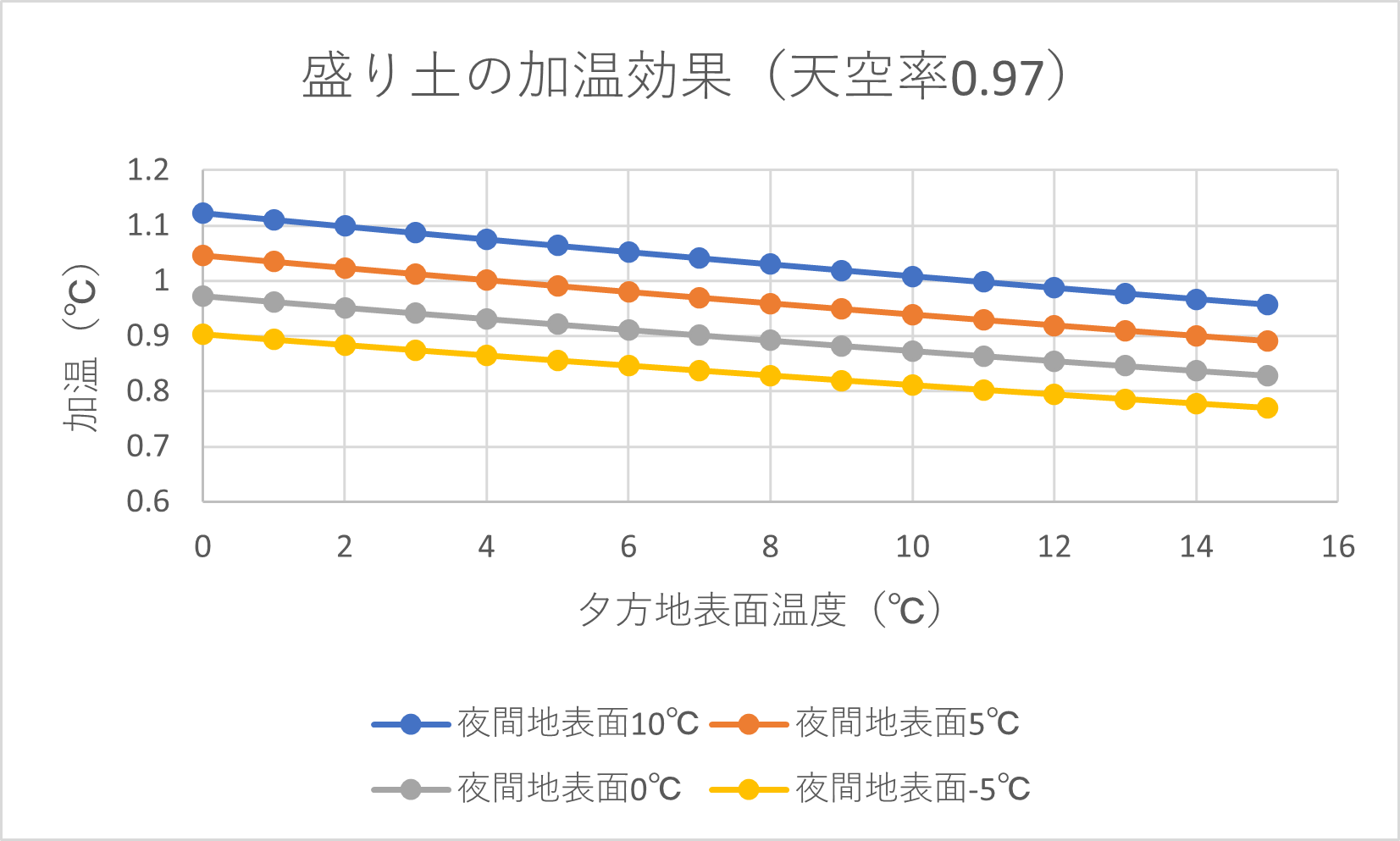

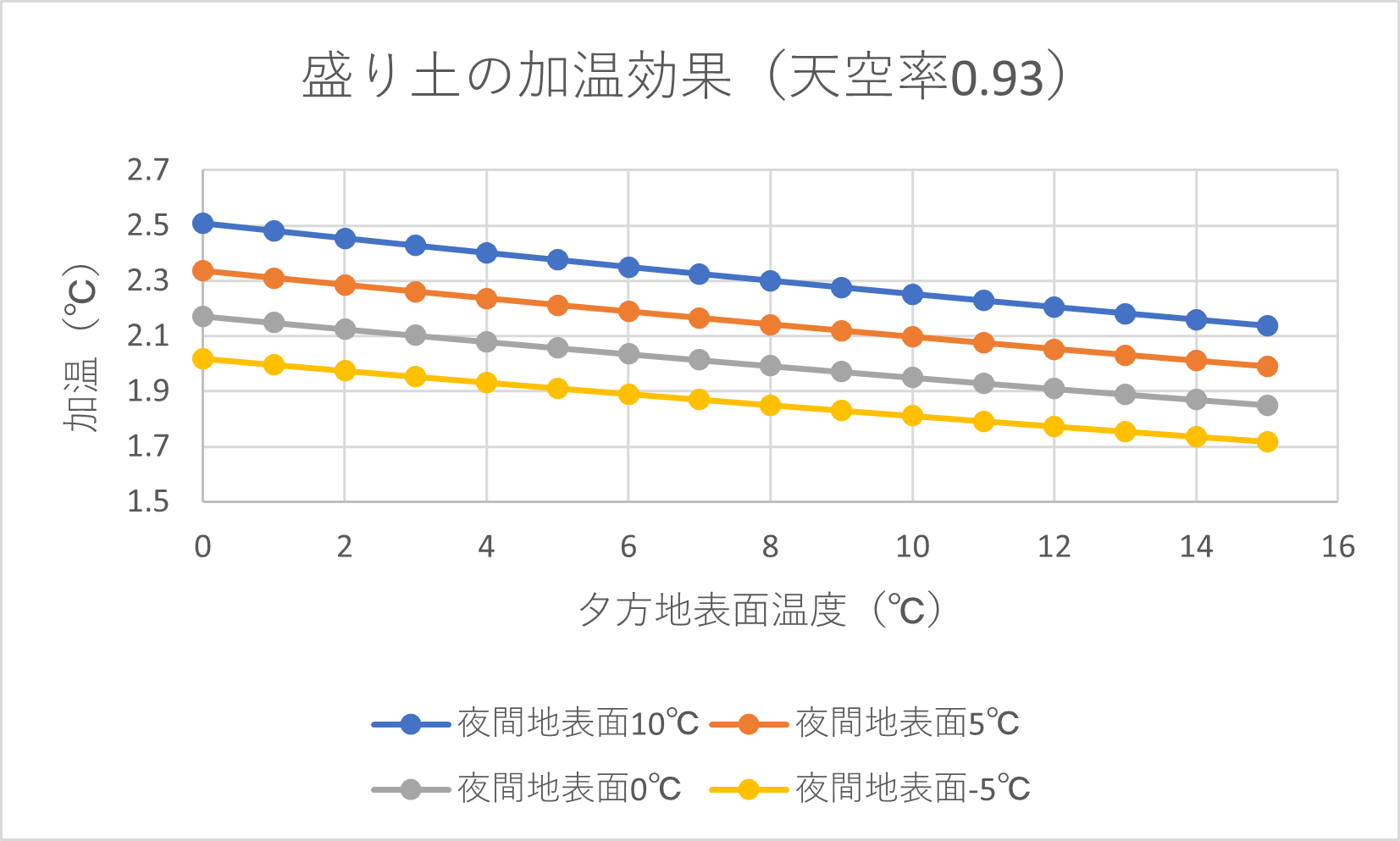

地表面温度だけ変化させたものを作成してみました。

夜間の地表面温度が高いほど、また

夕方の地表面温度が低いほど、

盛り土による加温効果が高いということになるようです。

アドバイスを参考に、そのほかの条件でも今後まとめてみたいと思います。

ありがとうございます。

なるほど、条件それぞれでプロットしていくとわかりやすくなりそうですね。

地表面温度だけ変化させたものを作成してみました。

夜間の地表面温度が高いほど、また

夕方の地表面温度が低いほど、

盛り土による加温効果が高いということになるようです。

アドバイスを参考に、そのほかの条件でも今後まとめてみたいと思います。

ありがとうございます。

| 件名 | : Re: 夜間の加温効果について |

| 投稿日 | : 2022/12/23(Fri) 09:49 |

| 投稿者 | : 根本 学 |

| 参照先 | : |

ご回答ありがとうございます。

色々な環境条件がありますが、例えば2項目ずつXYプロットで昇温効果を示していくと、特に効果の出やすい条件と組み合わせが分かりやすく整理できるような気がしました。(作ってみないと実際どうかは分かりませんが)

ご参考までに。

色々な環境条件がありますが、例えば2項目ずつXYプロットで昇温効果を示していくと、特に効果の出やすい条件と組み合わせが分かりやすく整理できるような気がしました。(作ってみないと実際どうかは分かりませんが)

ご参考までに。

| 件名 | : Re: 夜間の加温効果について |

| 投稿日 | : 2022/12/22(Thu) 14:48 |

| 投稿者 | : 岡 勇太 |

| 参照先 | : |

根本 様

北大農学院の岡です。コメントありがとうございます。

シミュレーション中では、地中熱流量は無いものと考え、地表面温度は初期値のまま固定していました。

なるほど、実際の条件では地中からの熱伝導の影響も大きいのですね。風、放射の影響に加え、それらの影響もシミュレーション中に加えることで、更に詳細に温度場について検討できると感じました。

順番が前後しますが、盛り土の加温効果については、おっしゃる通り下向き長波放射と夕方の地表面温度を定めることで計算いたしました。

今回の発表で用いた加温の値は、夕方の天空放射量と夜間の天空放射量を等しいと仮定し、

夕方の地表面温度を10℃、夜間の地表面温度を10℃(盛り土からの長波放射計算に使用)として計算しています。

これらを変化させ、同様の方法で計算した結果の一部を以下に記載します。

天空率0.97 夕方地表面10℃ 夜間地表面0℃ → 0.87℃の加温

天空率0.97 夕方地表面15℃ 夜間地表面0℃ → 0.83℃の加温

天空率0.93 夕方地表面10℃ 夜間地表面0℃ → 1.96℃の加温

天空率0.93 夕方地表面15℃ 夜間地表面0℃ → 1.86℃の加温

地中熱流量や潜熱などの影響は含めていないため、参考の値となる点はご了承ください。

北大農学院の岡です。コメントありがとうございます。

シミュレーション中では、地中熱流量は無いものと考え、地表面温度は初期値のまま固定していました。

なるほど、実際の条件では地中からの熱伝導の影響も大きいのですね。風、放射の影響に加え、それらの影響もシミュレーション中に加えることで、更に詳細に温度場について検討できると感じました。

順番が前後しますが、盛り土の加温効果については、おっしゃる通り下向き長波放射と夕方の地表面温度を定めることで計算いたしました。

今回の発表で用いた加温の値は、夕方の天空放射量と夜間の天空放射量を等しいと仮定し、

夕方の地表面温度を10℃、夜間の地表面温度を10℃(盛り土からの長波放射計算に使用)として計算しています。

これらを変化させ、同様の方法で計算した結果の一部を以下に記載します。

天空率0.97 夕方地表面10℃ 夜間地表面0℃ → 0.87℃の加温

天空率0.97 夕方地表面15℃ 夜間地表面0℃ → 0.83℃の加温

天空率0.93 夕方地表面10℃ 夜間地表面0℃ → 1.96℃の加温

天空率0.93 夕方地表面15℃ 夜間地表面0℃ → 1.86℃の加温

地中熱流量や潜熱などの影響は含めていないため、参考の値となる点はご了承ください。

今後の部分になりますが、夜間の盛土形状による加温効果については、下向き長波放射量と初期(夕方)の表面温度とのバランスで決まると思いますので、実際に霜害に気をつけなければならない4~5月にあり得る条件での結果を整理していただければ、大変参考になります。

ちなみに、シミュレーション中では地中熱流量についてはどのように扱われているでしょうか?サーモグラフィーを用いた表面温度の測定では、人の踏み跡など土壌締まっていいるほど高温になっており、地中からの熱伝導も大きく効くようでした。